Kemelut antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia masih berlanjut. Masalah ini juga mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat Indonesia. Sudah sejak lama keberadaan Freeport dianggap “merampok” kekayaan Indonesia, namun di sisi lain, perusahaan pertambangan pertama di Indonesia inipun tak sedikit jasanya.

pinterpolitik.com

“Kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis, kita tidak akan minta-minta, apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini syarat itu! Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka, daripada makan bistik tapi budak.” ~ Ir. Soekarno (1901-1970)

Pernyataan Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno ini, sampai sekarang masih terasa membakar jiwa nasionalisme rakyat Indonesia. Apalagi di media-media sosial belakangan ini, komentar yang menyatakan “andai Soekarno masih hidup, Freeport tidak akan bercokol di Indonesia” atau sejenisnya, telah menjadi viral.

Freeport, sejak dulu telah menjadi momok menyebalkan bagi bangsa Indonesia. Perusahaan pertambangan emas dan tembaga raksasa yang beroperasi di Papua ini, dianggap telah merampok kekayaan alam Indonesia secara besar-besaran untuk dibawa ke negara pemilik perusahaan tersebut, Amerika Serikat.

Jadi ketika Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang “memaksa” Freeport untuk melepas sahamnya sebanyak 51 persen untuk pemerintah, masyarakat Indonesia pun dengan gegap gembita menyambut dan mendukung keputusan itu.

Keputusan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 1/2017 tentang kegiatan tambang dan batu bara ini, merupakan PP keempat sebagai pengganti PP No. 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, Peraturan Menteri (Permen) No.5 tahun 2017, serta Permen No. 6 tahun 2017.

Selain keharusan untuk mendivestasi saham, melalui PP baru tersebut, status Kontrak Karya (KK) PTFI berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Termasuk wajib membangun pabrik Smelter (pengolahan dan pemurnian mineral) dalam lima tahun ke depan dan pengenaan bea keluar paling banyak 10 persen. Tanpa mengubah statusnya, maka PTFI tidak mendapatkan izin untuk mengekspor tembaga.

Merasa dirugikan, PT Freeport Indonesia yang berada di bawah bendera perusahaan AS, Freeport McMoRan Inc. atau FCX, menganggap keputusan tersebut tidak adil dan menyalahi KK tahun 1991. Perusahaan tambang pertama di Indonesia ini menolak perubahan tersebut, dan merumahkan ribuan tenaga kerjanya.

Walau masih memberi ruang bagi PTFI untuk negosiasi, namun Pemerintah Indonesia juga bertahan agar perubahan tersebut dilaksanakan. Tarik menarik ini semakin panas, ketika negosiasi kedua pihak mengalami jalan buntu. Ujungnya, FXC pun menyeret Indonesia ke badan arbitrase Internasional sebagai penentu keputusan.Kini persidangan arbitrase tinggal menanti hari, namun pemerintah tetap tak bergeming. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengaku sudah siap berhadapan di badan arbitrase Internasional, dengan dukungan penuh dari Dewan legislatif (DPR/MPR). Para pengamat dan tokoh agama pun telah merestui, menurut mereka, sudah waktunya Indonesia bersikap.

Tapi juga jangan lupa, tambang Grasberg Freeport Indonesia merupakan tambangan dengan cadangan emas dan tembaga terbesar di dunia. Walau 70 persen saham dimiliki Amerika, namun pendapatan dari PTFI juga tidak bisa dibilang sedikit. Bila Freeport memilih menutup tambangnya, mampukah Indonesia kehilangan sumber pendapatannya?

Sebagai perusahaan tambang terbesar di Indonesia pun, PTFI memiliki ribuan karyawan yang sebagian besarnya berkebangsaan Indonesia. Bisakah Indonesia menampung ribuan karyawan tersebut saat Freeport tutup? Begitu pula dengan pendapatan daerah Timika yang banyak bergantung dari pembelian PTFI, mampukah Indonesia menstabilisasi kondisi di wilayah itu setelah Freeport tutup? Pertanyaan-pertanyaan ini seakan tidak terpikirkan sebelumnya, akibat euforia nasionalisme yang meluap-luap.

Penemuan Gunung Mineral di Papua

Sebelum lebih jauh membahas kisruh antara pemerintah dengan PTFI, mungkin kita harus kembali ke belakang, menengok awal mula Freeport masuk ke Indonesia, khususnya Papua. Karena dari sejarah itulah, mungkin kita bisa mengetahui mengapa kontrak dan pembagian hasil dari Freeport, dianggap tidak terlalu memihak kepentingan Indonesia.

Sejarah lahirnya Freeport Indonesia tidak akan lepas dari peran seorang geolog Belanda bernama Jean Jacques Dozy. Ia adalah salah satu ahli pemotretan geologi pertama di dunia. Bersama rekannya, Frits Julius Wissel dan Antonie Hendrikus Colijn – putra Perdana Menteri Belanda saat itu, mereka melakukan ekspedisi ke Cartensz pada 29 Oktober 1936.

Dalam ekspedisi itu, Dozy menemukan bongkahan batuan hitam kokoh berbentuk aneh. Batuan itu menonjol di kaki pegunungan setinggi 3.500 meter di pedalaman New Guinea (sekarang Papua). Dalam catatannya, ia menuliskan kata “Ertsberg” yang dalam bahasa Belanda berarti “Gunung Bijih”. Selain itu, Dozy juga mengenali sebuah gunung tanpa pepohonan dan menamakannya “Grasberg” yang berarti “Gunung Rumput”.Sebagai seorang geolog, penampilan Ertsberg yang mencolok tentu tidak akan dilewatkan oleh Dozy. “Dengan sebelah matapun saya dapat mengetahui apa yang saya lihat. Bercah-bercah warna hijau dan biru sangat mudah dikenali. Jelas itulah bijih tembaga,” katanya, seperti dikutip dalam buku Grasberg: Mining the richest and most remote deposit of copper and gold in the world, in the mountains of Irian Jaya Indonesia.

Hasil contoh bebatuan yang dianalisa Dozy kemudian diterbitkan dalam Jurnal Geologi Leiden 1939, namun perang dunia kedua membuat laporan yang diterbitkan Universitas Leiden tersebut terlupakan. Sekitar 23 tahun kemudian, laporan ini ditemukan Jan van Gruisen, seorang insinyur pertambangan. Demi membuktikan sendiri isi laporan tersebut, Jan bersama rekan profesinya dari AS, Forbes Wilson, terbang ke Papua.

Dalam bukunya, The Conquest of Copper Mountain, Wilson mengaku ekspedisinya ini didukung dana sebesar US$ 120.000 dari Freeport Sulphur – atau Freeport McMoRan sekarang, untuk mengambil contoh deposit di Ertsberg. Ia juga menyebut penampakan Erstberg bagaikan “gunung emas di bulan”, sehingga dibutuhkan dana jutaan dolar untuk menambang dan mengolah gunung tersebut. Atas pemikiran itulah, ia kemudian mendesak Freeport untuk segera menambang endapan bijih yang terkandung dalam gunung itu.

Peluang Ekonomi Terbuka Soeharto

Walau Freeport Sulphur sudah mengetahui adanya tambang mineral besar di Papua Barat, namun mereka baru memulai operasionalnya ketika Indonesia sudah melakukan perpindahan kepemimpinan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Sebelumnya, mereka tidak bisa beroperasi karena Bung Karno menetapkan kebijakan ekonomi berdikari dari asing. Selain itu, Presiden Indonesia pertama ini juga sangat dekat dengan Uni Soviet dan Republik Rakyat China (RRC).

Ketika Soeharto mengambil alih tampuk pimpinan, Freeport baru bisa masuk ke Indonesia. Selain anti-komunis, kebijakan perekonomian Presiden kedua ini juga sangat pragmatis dan terbuka bagi investor asing demi membangun Indonesia. Dalam artikel bertajuk “JFK, Indonesia, CIA and Freeport” yang ditulis Lisa Pease di Majalah Probe (1996), dikatakan kalau di tahun itulah Freeport mulai melakukan pendekatan dengan pemerintah Indonesia.

Dibantu orang Indonesia yang juga petinggi Texaco, Julius Tahija, Pemimpin Freeport saat itu, Langbourne William, bertemu dengan Menteri Pertambangan dan Perminyakan Indonesia Jenderal Ibnu Sutowo di Amsterdam, Belanda. Sebenarnya, pemerintah Jepang juga sudah mengajukan permohonan untuk mengelola Ertsberg, namun Ibnu Sutowo menganggap Freeport lebih mampu untuk segera membawa proyek ini pada tingkat produksi.

Karena Indonesia masih belum memiliki undang-undang yang mengatur investasi asing sebelumnya, maka konsep kontrak pertambangan antara Freeport dengan Indonesia, dibuatkan oleh seorang ahli hukum Indonesia, Ali Budiardjo. Menurutnya, konsep Kontrak Karya ini lebih pas bagi perusahaan pertambangan, karena membutuhkan investasi besar dan wakyu yang lama untuk sampai pada tahap produksi.

Akhirnya Freeport mendapat payung hukum untuk beroperasi, melalui UU Penanaman Modal Asing No. 1/1967 yang juga menjadi awal bagi penanaman modal asing di Indonesia. “Saya yakin bahwa masa depan Indonesia sangat tergantung pada investasi dalam negeri maupun asing,” ucap Budiardjo ketika itu.

Pada 5 April 1967, Menteri Pertambangan Indonesia Slamet Bratanata, Presiden Freeport Sulphur Robert Hill, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Forbes Wilson, menandatangani Kontrak Karya selama 30 tahun untuk mengembangkan tambang Ertsberg. Inilah penandatanganan Kontrak Karya pertama Indonesia di bawah UU Penanaman Modal Asing.

Nilai Investasi dan Keuntungan

Perlu diakui, peranan Freeport Sulphur sebagai penanam modal asing pertama di tanah air, sangat membantu Indonesia. Selain itu, masuknya Freeport juga kemudian menarik para pemodal asing lainnya untuk ikut menanamkan investasi. Bagaimanapun juga, saat itu masih mustahil bagi Indonesia untuk bisa membangun perusahaan tambang sendiri.

Di sisi lain, setelah beroperasi selama 50 tahun, FCX juga telah tumbuh menjadi perusahaan penghasil emas terbesar di dunia berkat tambang Grasberg. Saat ini, PTFI telah melakukan eksplorasi di dua tempat di Papua, yaitu di tambang Erstberg (1967) dan tambang Grasberg (1988), di kawasan Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Papua.

Baik Freeport dan Amerika juga telah banyak mendapat keuntungan dari Kontrak Karya pertama dan Kontrak Karya kedua yang ditandatangani tahun 1991. Karena di dalam perjanjian tersebut, Freeport tak hanya mendapatkan kontrak investasi yang sangat panjang tapi juga keuntungan untuk terus memperluas kawasan eksplorasi.

Berdasarkan data tahun 1995, saat ini areal eksplorasi PTFI telah mencapai sekitar 90 ribu hektar dan masih menyimpan cadangan bijih tembaga sebesar US$ 40,3 miliar serta diperkirakan akan terus menguntungkan hingga 45 tahun ke depan. Ironisnya, biaya produksi tambang terbesar dunia ini, diakui Freeport sendiri, merupakan biaya penambangan emas dan tembaga termurah di dunia.

PTFI juga mengklaim telah memberi kontribusi besar bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Papua. Ada dua kontribusi yang menurut PTFI telah diberikan pada Indonesia, yaitu penerimaan negara berupa pajak, royalti, dan dividen. Sebut saja, sepanjang 1992-2014, PTFI memberikan kontribusi US$ 15,8 miliar terhadap penerimaan negara secara langsung.

Sedangkan kontribusi tak langsung seperti gaji atau upah karyawan, pembelian dalam negeri, pembangunan daerah, serta investasi dalam negeri, nilainya mencapai US$ 29,5 miliar. Itu kontribusi dari sisi nilai uang. Dari sisi pembangunan, manajemen Freeport juga mengklaim telah ikut membangun infrastruktur Papua, seperti jalan, rumah sakit, pemukiman, dan sekolah-sekolah.

Wakil Presiden Freeport Indonesia Napoleon Sawai pernah menyebutkan, PTFI memiliki sekitar 32.000 karyawan dan 12.000 diantara berstatus karyawan tetap, dari jumlah itu 36 persennya merupakan warga lokal. Dari jumlah itu, 47 orang di antaranya duduk di posisi manajerial dan 7 warga asli Papua menjadi Vice President (VP) Freeport. Napoleon termasuk salah satu pribumi lokal yang beruntung menjabat di posisi VP Freeport Indonesia.

Artinya, kata Napoleon, Freeport Indonesia sudah membantu beberapa warga asli Papua untuk menyejahterakan warga lokal dengan memberikan pekerjaan. Sah-sah saja bila manajemen Freeport mengklaim sumbangsihnya tak sedikit bagi Indonesia, karena sebelum Freeport masuk ke Indonesia di tahun 1967, wilayah Timika di Papua masih berupa hutan belantara.

Simalakama Bagi Pemerintahan Jokowi

Terkait dari bagaimana Freeport memulai tambangnya dari nol tanpa sepeserpun bantuan pemerintah hingga menjadi perusahaan raksasa seperti sekarang ini, menjadikan alasan bagi CEO Freeport McMoRan, Richard Adkerson untuk bertahan dengan perjanjian Kontrak Karya. Kalaupun PTFI menyanggupi untuk berganti payung hukum menjadi IUPK, namun permintaan divestasi saham, pengurangan wilayah eksplorasi dan masa kontrak adalah hal yang mustahil bagi perusahaannya.

Keputusan Adkerson untuk menyerahkan keputusan permasalahan ke badan arbitrase juga diakuinya sebagai langkah pamungkas. Dalam beberapa media asing, Adkerson menyatakan Freeport telah lelah dengan berbagai keinginan dan kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Sementara perusahaan membutuhkan kepastian hukum untuk memastikan produksinya tetap berjalan.

Ketidakpastian hukum ini juga kerap diperparah dengan ‘permainan’ dari oknum-oknum daerah maupun pusat yang berusaha mencari ‘peluang’ di PTFI. Salah satu contohnya adalah kasus “papa minta saham” yang melibatkan Presiden Direktur PTFI Maroef Sjamsuddin dengan Ketua DPR Setya Novanto. Freeport juga sering menjadi sasaran warga lokal di Papua, karena dianggap hanya mementingkan profit dan mencemari lingkungan.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia saat ini melihat perjanjian Kontrak Karya itu tidak banyak memberi keuntungan bagi negara bila terus dikuasai oleh asing. Jika dibandingkan dengan Kontrak Karya yang berlaku pada pertambangan minyak dan gas bumi, kontrak yang ditandatangani oleh Freeport dianggap tidak relevan lagi. Apalagi pemerintah saat ini telah berhasil mengakuisisi beberapa perusahaan minyak dan tambang yang dulunya milik asing.

Terlepas dari sumbangsihnya bagi Indonesia, penolakan PTFI untuk tunduk dengan aturan pemerintah Indonesia, juga dianggap merendahkan martabat bangsa. Bagaimanapun, semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia, asing maupun lokal, wajib mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku dan tidak boleh ada satupun yang diberi keistimewaan.

Posisi PTFI yang digadang-gadang sebagai penyetor pajak dan deviden terbesar pun, saat ini sudah dikalahkan perusahaan-perusahaan lain. Berdasarkan data tahun 2015, kontribusi PTFI dari segi royalti, dividen, dan pajak sudah kalah dengan Telkom dan Sampoerna. Padahal nilai saham PTFI sudah didivestasi dan dipegang pemerintah sebanyak 9,36 persen. Setoran PTFI juga menurun dari Rp 31,7 triliun (2011), menjadi Rp 4,9 triliun (2015).

Menanti Strategi Carl Icahn

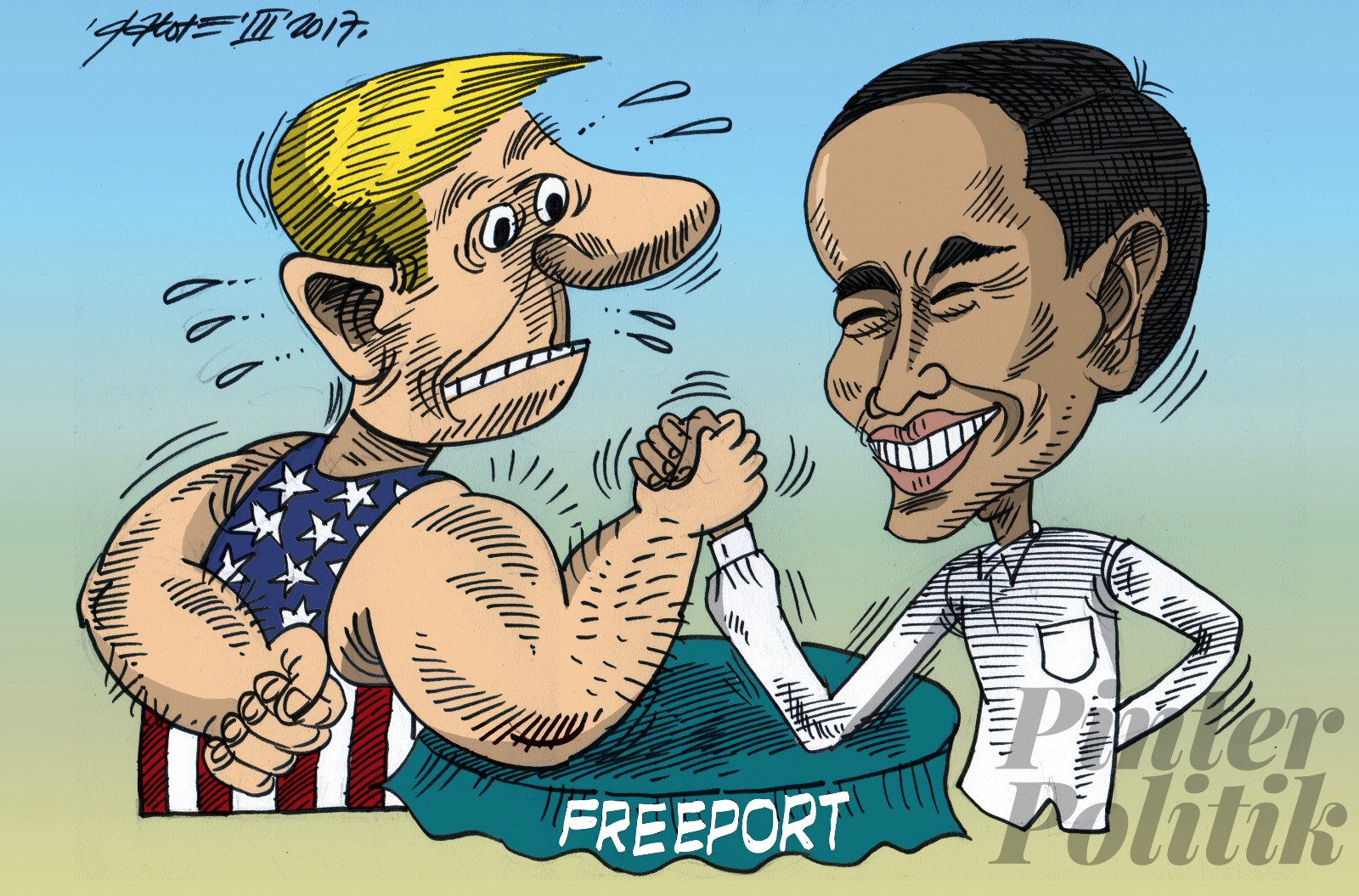

Namun pemerintah juga tidak bisa begitu saja mendepak Freeport dari Indonesia, karena ada banyak faktor yang harus dipertaruhkan. Adkerson sendiri juga sudah memperingatkan Indonesia agar bertindak hati-hati, karena salah satu pemegang saham terbesar FCX saat ini adalah Carl Icahn. Di Amerika, Icahn dikenal sebagai penasehat khusus Presiden AS Donald Trump sehingga permasalahan ini pun tak lepas dari perhatiannya.

Pemilik Icahn Enterprises yang juga pendukung serta sahabat dekat Trump ini, merupakan pemegang saham terbesar Freeport McMoRan Inc. Menurut Adkerson, saham Icahn mencapai 7 persen dan telah bergabung di FCX selama 1,5 tahun. Meski belum memberikan komentar pribadi, namun ia menyatakan kalau special adviser Trump ini sangat concern dengan situasi di Indonesia.

Icahn yang minggu lalu dikabarkan melepas dua persen sahamnya di FCX dan mengalihkannya ke perusahaan lain ini, juga menekankan pada Adkerson untuk terus mempertahankan sikap. “Para pemegang saham terbesar kami menganggap kalau kami sudah terlalu lama berbaik hati pada Indonesia. Jadi kini sudah saatnya kami bersikap tegas,” tukasnya, Senin (27/2).

Menurut mantan Staf Khusus Menteri ESDM Said Didu, ancaman Adkerson ini tidak boleh dianggap enteng karena dapat berpengaruh pada kebijakan politik dan hubungan luar negeri Indonesia dengan AS. Kebijakan Trump yang cenderung protektif dalam melindungi kepentingan perusahaan AS di luar negeri, ditakutkan juga akan mempengaruhi kebijakan luar negeri AS terhadap Indonesia.

Didu juga melihat, posisi tawar Indonesia akan lemah di badan arbitrase karena kebijakan yang dikeluarkan hanya berupa Peraturan Menteri (Permen). Kekuatan peraturan menteri itu lebih rendah kekuatannya dibanding Kontrak Karya. Oleh karena itu, ia menyarankan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk mengganti UU No. 4 /2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Kalaupun pemerintah berhasil memenangkan gugatan, FCX bisa saja mengambil tindakan drastis dengan menutup atau mem-PHK karyawan, seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Bila ini terjadi, mampukah pemerintah mengatasi dampak sosial yang ada bila operasional PTFI dibekukan. “Pembekuan PTFI akan sangat mempengaruhi sebagian besar kehidupan masyarakat Timika,” kata anggota DPRD Timika John Gobai.

Permasalahan Freeport memang bagai buah simalakama, tapi juga tantangan bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan. Akankah Indonesia dapat bersikap tegas dengan investor asing untuk menjunjung langit tempatnya berpijak, ataukah memilih mengalah demi keamanan dan kestabilan negara. Apapun keputusan dari badan arbitrase International, semoga memberi yang terbaik bagi Indonesia. (Berbagai sumber/R24)

https://youtu.be/qqwWU0lD7RQ