Institute for Criminal Justice Reform mencatat bahwa sepanjang tahun 2016 ada 301 kasus pelanggaran terhadap Qanun Jinayat dengan 339 orang terpidana telah dieksekusi di seluruh wilayah Aceh.

PinterPolitik.com

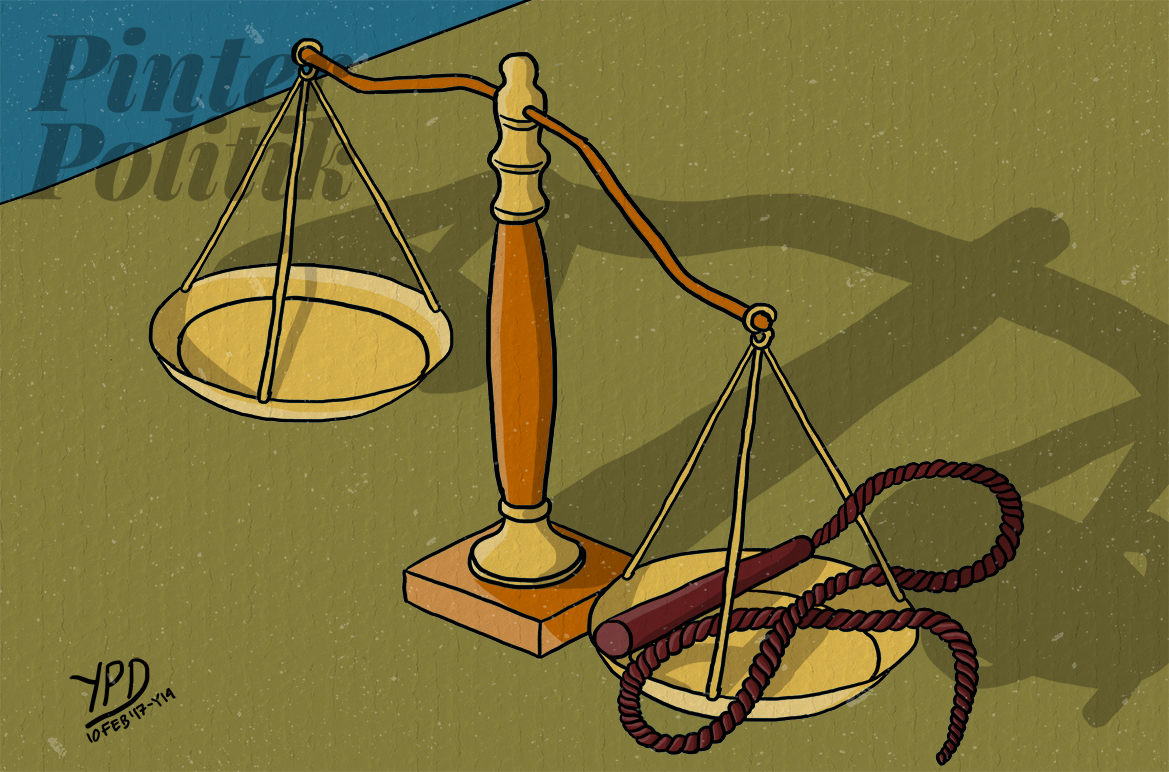

[dropcap size=big]S[/dropcap]ejak mulai diberlakukan, Qanun Jinayat atau Peraturan Daerah Syariat Islam di Aceh telah menuai banyak protes. Saat ini, protes – protes pun terus bermunculan tentang hukuman cambuk yang makin sering terjadi dan oleh banyak pihak dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Praktik Hukuman Cambuk di Aceh Meningkat – https://t.co/GIdVNa09U8 pic.twitter.com/aeJIIsbERG

— SUARAMERDEKA.com (@suaramerdeka) February 5, 2017

Pada 2 Februari 2017 lalu misalnya, tiga warga Aceh dicambuk di depan umum di halaman Masjid Al-Muchsinin, Gampong Jawa, Kota Banda Aceh karena terbukti melakukan iktilat (bercumbu dengan pasangan yang bukan suami atau isterinya). Iktilat merupakan salah satu larangan yang ada dalam Qanun Jinayat.

Salah satu terpidana yang dicambuk bernama Linda Darmawati (21) mendapat hukuman cambuk sebanyak 26 kali. Namun, Linda berulang kali terjatuh saat dicambuk. Ia tidak kuat menahan cambukan dari algojo yang bertugas saat itu. Petugas akhirnya memutuskan untuk menunda eksekusi hingga waktu yang belum ditentukan. Menurut Tim Dokter yang memeriksa kondisi Linda, tekanan darah Linda turun dari 90 mmHg menjadi 60 mmHg. Kondisi psikis Linda juga shock berat. Hukuman cambuk ternyata sangat berpengaruh terhadap fisik dan psikologis seseorang.

Hukum cambuk di Aceh dinilai kian bengis https://t.co/gSAddWnegX pic.twitter.com/YZI8xQtkCH

— The Aceh Mail (@theAcehmail) February 6, 2017

Terkait masalah tersebut, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengatakan bahwa hukuman cambuk pada awal Februari adalah yang kelima selama tahun 2017. Pada Januari 2017, tercatat ada 23 orang yang dicambuk, dengan rincian 21 orang terjerat kasus mabuk-mabukan, 2 orang sisanya karena khalwat (berduaan di tempat sunyi). ICJR juga mencatat bahwa sepanjang tahun 2016 ada 301 kasus pelanggaran terhadap Qanun Jinayat dengan 339 orang terpidana telah dieksekusi di seluruh wilayah Aceh.

Hukum Cambuk, Hukum yang Keras

Kasus Linda yang tidak tahan dicambuk ini semakin mempertegas kesan kerasnya hukuman terhadap pelanggaran Qanun Jinayat, khususnya terhadap kaum perempuan. Dalam eksekusi cambuk pada tahun 2016 tersebut misalnya, setidaknya ada 37 perempuan telah yang di cambuk di Aceh. Mayoritas dari mereka terkena pasal-pasal kesusilaan seperti khalwat (berdua-duaan di tempat tersembunyi), ikhtilat (bercumbu), mesum, dan zina.

Hal yang memprihatinkan adalah karena hukuman cambuk yang diberikan semakin berat, bahkan mencapai 100 deraan cambuk. Hukuman cambuk yang digunakan untuk mempermalukan terpidana (efek jera) menurut banyak pihak tidak bisa lagi dipertahankan, dan secara perlahan-lahan hukuman ini berubah menjadi hukuman kejam yang bersifat melukai dan merusak tubuh. Apakah benar?

Hukum Syariah

Qanum Jinayat adalah salah satu bentuk hukum Syariah. Secara sederhana, hukum Syariah bisa diartikan sebagai tuntunan atau aturan hidup yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam. Hukum Syariah tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dengan berpedoman pada Al-Quran dan Hadist, serta ditambahkan dengan Ijtihad (musyawarah dan kebijaksanaan) para ulama.

Pada pelaksanaannya, Hukum Syariah tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan nilai-nilai dan norma moral dalam kehidupan masyarakat dalam keseharian masyarakat, tetapi juga diaplikasikan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Oleh karena itu, kita juga mengenal adanya perbankan Syariah di Indonesia.Hukum Syariah diadopsi secara berbeda-beda di negara-negara di dunia. Ada negara yang menerapakan sistem Syariah klasik (Syariah memiliki status resmi atau tingkat tinggi dan berpengaruh pada keseluruhan sistem hukum), misalnya Mesir, Mauritania, Sudan, Afghanistan, Iran, Irak, Maladewa, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Yaman, daerah Aceh di Indonesia, Malaysia, Nigeria, dan Uni Emirat Arab. Sementara itu, ada juga negara yang hanya menerapkan Syariah dalam hukum keluarga, misalnya Aljazair, Comoros, Djibouti, Gambia, Libya, Maroko, Somalia, Bahrain, Bangladesh, Brunei, Jalur Gaza, Yordania, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Oman, dan Suriah.

Syariat Islam di Aceh

Di Aceh, hukum Syariah diterapkan sudah sejak lama. Pada saat kerajaan-kerajaan Islam berkuasa di Indonesia, di Aceh berdiri Kesultanan Aceh yang sudah menerapkan hukum Syariah. Sultan Iskandar Muda adalah Sultan Aceh yang dikenal sebagai raja yang sangat tegas dalam menerapkan syariat Islam. Ia bahkan pernah melakukan rajam terhadap puteranya sendiri, Meurah Pupok karena melakukan perzinahan dengan istri seorang perwira.

Sejak zaman kerajaan tersebut, syariat Islam kemudian menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tatanan hukum dan moral masyarakat Aceh. Pengadilan Islam yang diatur oleh para Ulama merupakan bagian dari kehidupan moral dan hukum di Aceh. Namun demikian, saat itu belum ada aturan baku untuk memayungi pelaksanaan hukum Syariah di Aceh.

Perjuangan membakukan hukum Syariah tersebut berlanjut setelah Indonesia merdeka hingga zaman Reformasi. Akhirnya, pada tahun 1999, Undang-Undang Nomor 44 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Aceh disahkan oleh DPR dan pemerintah. Undang-Undang ini kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Kedua Undang-Undang ini menandai babak baru pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Syariat Islam yang akan menjadi hukum materil dituliskan dalam bentuk Qanun (perangkat aturan daerah Syariat) terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran. Namun demikian, pemberlakuan hukum Syariah di Aceh masih bersifat parsial sejak tahun 2001. Baru pada Oktober tahun 2015, Aceh memberlakukan Qanun Jinayat secara penuh dengan memberi sanksi bagi tindak pidana melalui hukuman cambuk hingga maksimal 200 kali. Qanun Jinayat ini berlaku bagi semua orang muslim di Aceh.

Sejak saat itu, makin sering kita membaca berita atau melihat di televisi hukuman cambuk tersebut dilakukan di provinsi ini bagi para pelanggar hukum. Setelah satu tahun lebih diberlakukan secara penuh, banyak pihak yang mulai mewacanankan agar Qanun Jinayat ini dikaji lagi.

Qanun Jinayat vs Hukum di Indonesia

Secara garis besar, ada dua masalah yang terlihat jelas pada pelaksanaan Hukum Syariat Islam di Indonesia. Yang pertama adalah dari sisi legalitas penerapannya di Indonesia dan yang kedua adalah terkait penerapan Hukum Syariat Islam yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia. Hal lain yang perlu dikaji juga adalah terkait dampak Qanun Jinayat terhadap warga non-Muslim serta indikasi tebang pilih dan diskriminasi terhadap kaum perempuan.

woman is lashed with a cane in rare footage of Indonesia’s brutal Sharia law punishment https://t.co/2IiLMyPece

— thewatcher (@banawedata) February 10, 2017

Hukum adalah legitimasi suatu Negara. Hukum adalah jati diri bangsa dan berfungsi sebagai pengikat bangsa. Hal ini juga didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penundukan diri terhadap hukum negara merupakan deklarasi mengakui negara dan bentuk tindakan mengikatkan diri pada negara. Sebagai bagian dari negara maka unsur-unsur dalam negara tunduk pada hukum yang berlaku. Pada prinsipnya, hukum bersifat tunggal. Tidak boleh ada hukum ganda yang diberlakukan dalam suatu Negara.

Agama Islam dan peraturan Islam adalah hal yang benar untuk diterapkan, tetapi hanya terbatas pada pemeluk agama Islam karena ajaran agama Islam hanya mengikat orang-orang yang mengaku beragama Islam. Sedangkan orang-orang yang tidak memeluk agama Islam tidak terikat dengan hukum ini sehingga tidak berkewajiban untuk menjalankannya. Mereka punya hak untuk tidak tunduk dan mematuhi hukum Islam. Mereka juga punya hak untuk menolak pemberlakuan hukum syariat Islam atas mereka.

Dalam kaitan dengan Qanun Jinayat sebagai hukum Syariah, perlu adanya kajian ulang kembali untuk melihat posisi Qanun Jinayat. Hal ini dikarenakan Aceh adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian seharusnya mengikuti payung hukum nasional. Fakta ini berdampak pada Aceh harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Hal yang harus diperhatikan juga adalah keberadaan persinggungan yang tidak sejalan antara penerapan syariat Islam atas non-muslim dan kebebasan beragama di Indonesia. Selain itu, berkaitan dengan diskriminasi terhadap perempuan, perlu dipahami bahwa hukum Indonesia berprinsip pada hukum yang humanis dan berkeadilan. Dengan demikian, prinsip diskriminasi betentangan pada prinsip keadilan. Aturan dilarang berpakaian ketat bagi perempuan misalnya, tentu merupakan aturan yang diskriminatif karena tidak berkeadilan.

Qanun Jinayat dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Lalu, apakah keberadaan Qanun Jinayat berkaitan dengan keberadaan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)? Pada saat Indonesia merdeka, cita-cita untuk menerapkan Syariat Islam di Aceh sudah terlihat dari keinginan pemimpin-pemimpin di Aceh saat itu untuk menerapkan aturan yang lebih khusus di Aceh. Daud Beureueh (1899-1987) adalah salah satu tokoh yang menginginkan adanya perlakuan khusus dari pemerintah pusat terhadap Aceh. Perlakuan khusus tersebut termasuk dalam hal penerapan hukum-hukum Islam. Hal inilah yang membuat Daud Beureuh ikut menggagas pemberontakan Darul Islam (DI) di Aceh, namun berhasil digagalkan oleh Pemerintahan Soekarno saat itu.

Perjuangan itu kemudian dilanjutkan oleh Hasan di Tiro – yang pernah menjabat sebagai menteri Luar Negeri gerakan Darul Islam – dengan mendirikan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Salah satu inti perjuangan GAM adalah memerdekakan diri dari Indonesia. GAM menilai Pancasila terlalu sekuler dan harus digantikan oleh Syariat Islam. Pemerintah Indonesia saat itu, awalnya menggunakan pendekatan militer untuk menghentikan GAM. Namun, akhirnya mulai melunak dan menyetujui pengkhususan Aceh.

https://youtu.be/wejr7lqOVms

Pemberontakan GAM memang secara resmi berhenti saat Tsunami menerjang Aceh pada tahun 2004. Namun demikian, pemerintah saat itu sudah mengesahkan UU keistimewaan Aceh pada tahun 1999 dan 2001. Mungkin saja pasca Reformasi tahun 1998, gejolak perpecahan sedang melanda Indonesia, apalagi pasca lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Saat itu, pemerintah melihat bahwa pengabulan tuntutan GAM adalah sebuah kebutuhan yang mendesak demi tetap menjaga keutuhan negara ini. Maka, UU Nomor 44 tahun 1999 dan UU Nomor 18 tahun 2001 lahir dan menjadi penanda dimulainya era Qanun Jinayat di Aceh.

Qanun Jinayat: Produk Ekonomi-Politik?

Fakta ini akhirnya menuntun kita pada kesimpulan bahwa ada hubungan yang erat antara kehadiran Qanun Jinayat dengan keberadaan Gerakan Aceh Merdeka. Lalu, apakah hal ini berarti Qanun Jinayat adalah produk politik – mengingat kelahirannya sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)? Kalau melihat dari kondisi Indonesia saat dua UU tersebut dikeluarkan, kita bisa mengatakan bahwa boleh jadi Qanun Jinayat adalah produk politik pemerintah untuk tetap mempertahankan Aceh dalam NKRI.

Selain itu, ada sumber lain – misalnya dalam buku Understanding Civil War karya Paul Collier dan Nicholas Sambanis terbitan World Bank – yang mengatakan bahwa keberadaan GAM pun adalah karena alasan ekonomi terkait perebutan sumber gas di Lhokseumawe. Ada kepentingan ekonomi yang erat dalam pemberontakan GAM, terkait penemuan cadangan gas raksasa di Aceh yang bernilai Rp 20 – 30 triliun.

Maka, makin jelas lah kelihatan muatan politik dalam Qanun Jinayat ini. Hal ini bisa dilihat dari pemberontakan GAM yang masih terjadi setelah UU keistimewaan Aceh dikeluarkan, dan baru berhenti setelah Tsunami terjadi pada tahun 2004. Benarkah demikian? Perlu kajian yang lebih mendalam lagi soal ini.

Masa depan Syariat Islam di Aceh

Dalam bukunya Discipline and Punish, Michel Foucault (1926-1984) – filsuf berkebangsaan Perancis – menelaah perubahan strategi kuasa dan teknologi politis terhadap tubuh, yang memperlihatkan kaitan erat kuasa dan pengetahuan dengan kelahiran individu modern.

Foucault menyebut usahanya sebagai ‘studi perubahan model strategi menghukum’ dengan berpangkal pada penelusuran ‘teknologi politis terhadap tubuh’ yang akhirnya sampai pada ‘perhatian’ terhadap tubuh yang tadinya harus disiksa, sampai pada tubuh yang harus dilatih agar disiplin. Pandangan Foucault ini tentu sejalan dengan keberadaan Qanun Jinayat di Aceh sebagai sanksi terhadap ‘tubuh’ agar lebih bisa mendisiplinkan diri dan menghormati norama-norma dalam masyarakat.

Lalu, apakah itu berarti keberadaan Qanun Jinayat dengan segala pembatasan-pembatasan, aturan, dan hukuman-hukumannya adalah hal yang efektif untuk ‘mendisiplinkan’ masyarakat? Mungkin perlu ada kajian sosiologis dan psikologis lagi terkait keberadaan Qanun Jinayat sebagai bagian dari entitas kultural masyarakat Aceh. Yang jelas, bisa jadi Qanun Jinayat tidak lebihnya adalah produk politik pemerintah zaman itu. Selain itu, tarik menarik kepentingan ekonomi bisa menjadi irisan yang menarik untuk dibahas.

Qanun Jinayat, pada satu titik bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, khususnya terkait menghukum seseorang dengan penyiksaan fisik. Qanun Jinayat juga disebut bertentangan dengan norma-norma hukum nasional, bahkan dari prinsip-prinsip hidup masyarakat Indonesia dalam Pancasila. Benarkah demikian? Mari ngopi-ngopi sambil lihat debat Pilkada DKI – sambil juga memikirkannya. (S13)